Didier Amblard

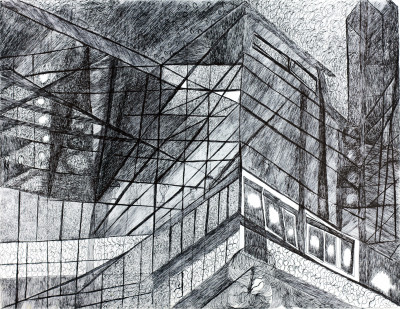

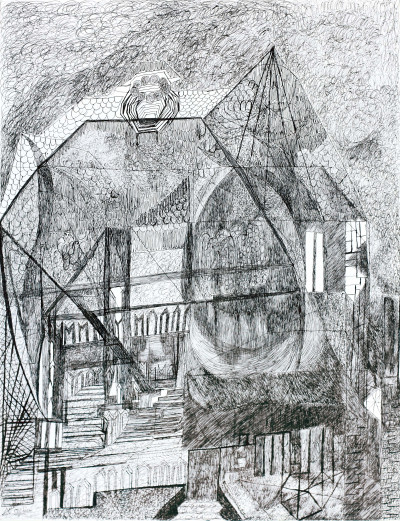

Didier Amblard entre à l’atelier de l’hôpital psychiatrique de Clermont-Ferrand en 2012. Il y entreprend le projet de dessiner son ancien hospice récemment détruit. Cette oeuvre fantomatique, au stylo à bille, où se dessinent les silhouettes des ceux qui ont disparu semble devenir le palimpseste de son environnement. Seul le ciel échappe à ces métamorphoses et témoigne d’un possible ailleurs. Représentée par la galerie depuis 2013, son œuvre a notamment été présentée par Jean-Hubert Martin, en 2016, dans l’exposition sur le fil, dans l’exposition du Museum of Everything à la Kunsthal de Rotterdam ou encore dans la collection Treger-Saint Silvestre à l’Oliva Creative Factory (Portugal).

Né à Nancy en 1965, Didier Amblard suit sa mère postière en Auvergne. Apprenti, il entre à l’usine pour travailler le métal, puis devient ouvrier dans le bâtiment. « Un soir, ça m’a pris de faire un trait lancé : un fauteuil de train, un repose tête, une paire de lunette à la Dutronc, un habit de moine et une gousse d’ail, mes grands-parents allaient à la foire à l’ail et aux poules »… Ainsi découvre-t-il à 16 ans sa passion pour le dessin qui ne le quittera plus. Il sera colporteur de sérigraphies sur la Côte d’azur, avant de tomber malade et d’être hospitalisé en psychiatrie. S’essaie à vivre « héréditairement » à Bar-le-Duc, où naît son fils. Et puis il rêve de menuiserie et d’ébénisterie. On le met au travail en ESAT, il produit 150 palettes de bois par jour, met des morceaux de plastique dans des sacs… Un jour il brise un saxophone, un autre une guitare, écrit des poèmes et des textes en prose riches de ses mots à lui, mélange de concrétions syllabaires, de grimaces et de bégaiements.

Il continue de dessiner sur son cahier de croquis et de peindre, il offre et distribue ses travaux dans les structures qui l’accueillent, nul ne s’y intéresse.

En 2012, Didier Amblard entre à l’atelier de l’hôpital. Le nouvel hôpital remplace l’ancien, Didier, ulcéré par la destruction de la vieille chapelle (inaugurée en 1857) décide de dessiner son « vieil hôpital », les silhouettes, celles de ses « camarades morts » : ceux « qui ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants », ceux qui sont allés droit dans le mur et n’en sont jamais ressortis, coincés dans des angles pointés en direction du ciel, des « coinpatissants », ceux qui retournent vers leur « rucher »… Il voit ces silhouettes derrière les arbres, dans les racines, elles traversent l’air qui pour lui est plein, il vit toujours en leur compagnie, elles qui « dansent assises dans leur fauteuil ». Avec frénésie, d’un Bic l’autre, il quête afin de sortir du déséquilibre « la structure pour ovaliser la capture », réalise des croquis préparatoires d’escaliers et de fenêtres, et arrête son dessin. Avant de le reprendre plus tard, parfois, jusqu’au fatidique : « je le mûrirai pas plus ».

Cet univers, constitué par l’immuable répétition d’ellipses, aboutit à un continuum de représentations hélicoïdales dans lesquelles organique et inorganique sont confondus. Dont une des propriétés est la transparence, une autre l’impermanence. De ce mélange tourbillonnant des molécules, s’extraient des mondes en métamorphoses perpétuelles. Quelques traits structurants s’étirent et s’impriment profondément dans le papier comme ils s’enfonceraient dans la peau sans pénétrer la chair, à la limite de l’entaille, dans un monde écorché constitué par un enchevêtrement de nerfs et de tendons.

Seul le ciel (sous la forme d’un vide) échappe à ces métamorphoses et témoigne d’un possible ailleurs. D’ailleurs toutes les zones restées blanches angoissent Didier : doit-il les remplir ? Cette porte, serait-elle avalée par le sol ? Où les escaliers s’enfoncent-ils ? L’espace comme le temps obéissent à son monde.

« Mon vieil hôpital », une anticipation prémonitoire non pas de ruines futures, qui s’autoriseraient d’une appartenance au passé (quand on construit un bâtiment peut-être devrait-on le concevoir en fonction de la ruine qu’il adviendra ?), mais plutôt une anticipation de la disparition d’un pan d’histoire, celle des malades mentaux et de bâtiments réduits indistinctement au rôle de décombres. « Mon vieil hôpital » raconte une histoire, celle des au-delà du village de Kafka, celle de la foule des mal aimés, des ombres informes, des emmurés effacés de la mémoire collective, des disparus du peuple des morts. Des non advenus.

Didier Amblard participe aux expositions de l’Atelier en tant que plasticien et poète. Un artiste qui ne joue pas l’artiste, oublie comment il s’appelle, ne signe pas son travail ; il a reçu une mission qui l’affranchit de la reconnaissance sociale comme de celle du public.

Préface : Matali Crasset

Avant-propos : Christian Berst.

Publié à l’occasion de l’exposition Hétérotopies : architectures habitées, du 9 décembre 2017 au 20 janvier 2018.